Summary

この記事では、COVID-19発表から学ぶテレビ向けデータ可視化の重要性について探求しています。私たちの日常生活に密接に関連するこのテーマは、多くの人々にとって見逃せない価値があります。 Key Points:

- テレビ向けデータ可視化は文化的背景に依存し、国や地域によって解釈が異なる。特に日本では、色の使い方や情報量への感受性が強く、専門的なデザインが一般には伝わりづらいことがある。

- 高解像度で作成されたビジュアルは、低解像度のテレビで視認性を損なう可能性があり、ターゲットメディアの特性を考慮したデザインの重要性が示されている。

- 専門家と一般大衆とのギャップを埋めるためには、わかりやすい視覚表現とストーリーテリングが求められ、その結果としてより多くの人々に正しい情報を伝えることができる。

イギリスのCOVIDデータ可視化炎上騒動を振り返る

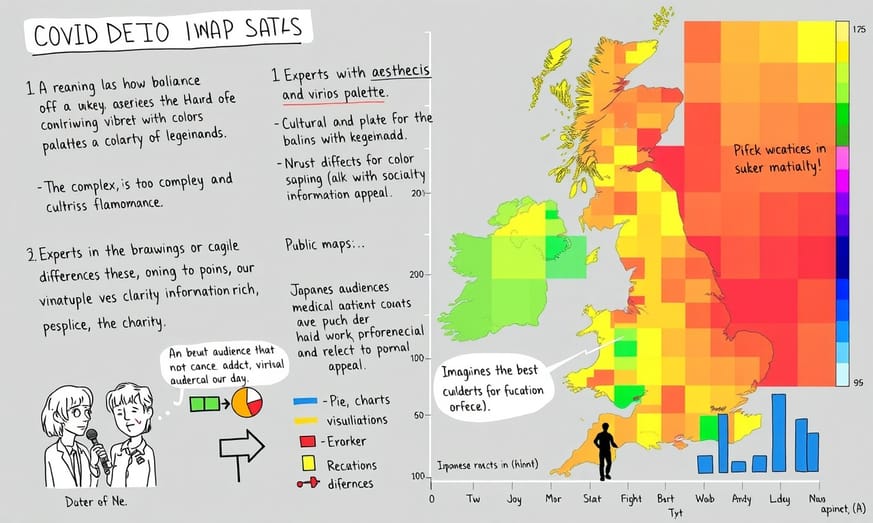

So, remember that UK government COVID briefing that set Twitter on fire? Yeah, the one where everyone lost their minds over some dataviz. Turns out, the main offender wasn’t even Excel this time—it was a *ggplot2* plot. And as an R fan, that hurt.

The drama? People couldn’t see axes, legends were cut off by TV overlays (thanks, BBC graphics and sign language interpreter), and the viridis palette got roasted for being "too colorful." But here’s the thing: the actual plot, in its *intended* form, was solid. Clear labels, good storytelling—it did its job. The real crime? It wasn’t designed for TV.

Critics wanted simpler palettes (blue-to-orange? *shudders at potential brown*), punchier titles, or even faceted slides. But honestly? This heatmap was info-dense and effective. The disconnect? Analysts loved it; the public, not so much. Maybe it’s a "pie charts vs. heatmaps" culture clash. Or maybe, just maybe, someone accidentally put a meeting slide on national TV.

Moral of the story: Dataviz best practices ≠ mass appeal. Also, *always* check how your plots look on a potato-quality TV feed. Stay safe, folks.

本段の原文をご参照ください: https://www.johnmackintosh.net/blog/2020-11-02-indefensible/

日本での反応予想と文化の違いを考える

あのイギリスの政府発表のCOVIDデータ可視化、めっちゃ炎上したやつ覚えてる?Excelじゃなくてggplot2のプロットが原因で、Rユーザーとしては結構ショックだったよね。

問題は、軸が見えなかったり凡例がテロップで切れてたり(BBCのグラフィックと手話通訳のせいで)、viridisカラーパレットが「派手すぎる」って批判されたこと。でも実際のプロットはちゃんと設計されてたんだよ。ラベルも明確で、ストーリーも伝わる—本来の目的には問題なかった。最大の失敗は「テレビ向けに作られてなかった」こと。

批判派は「もっとシンプルな色使い(青からオレンジ?茶色にならないか心配…)」とか「タイトルをもっと目立たせて」とか言ってたけど、このヒートマップは情報量が多くて効果的だった。専門家には好評でも一般には不評—これ、「円グラフvsヒートマップ」の文化の衝突かも?あるいは単に、会議用スライドを間違えて全国放送しちゃっただけ?

教訓:データ可視化のベストプラクティス≠大衆ウケ。あと、画質の悪いテレビでどう映るか必ず確認しよう!

…で、これが日本で話題になったら?まず「色の選択」でつまずきそう。医療データに赤を使うと「血を連想させる」とか言われちゃうかも。あと「情報過多」批判も予想される—日本人はシンプルで直感的な表現を好む傾向あるし。更に「政府の発表なのにカラフルすぎる」って真面目さを疑われるパターンも…。

個人的には「伝える相手の媒体と文化を考えよう」ってところが核心だと思うんだけど、どうだろう?専門家向けと大众向けのバランス、みんなで考えていきたいよね。

Reference Articles

歴史から学ぶデータビジュアライゼーションの意義

特にDXの推進、ビッグデータやAIの活用など、これまで以上に情報の「データ」としての取扱いが重要になりつつある昨今、データビジュアライゼーションはビジネスマンの必須 ...

Source: BPデザイナーズオンラインシンポジウム 「コロナパンデミック後の情報社会 ...

COVID -19 Induced Social System Design ~コロナパンデミック後の情報社会~. 【開催日時】 2020年6月24日 15:00~18:00 【会場】 ZOOMウェビナー ...

Source: ssdc.ai『月刊JAA』バックナンバー|出版物

『月刊JAA』バックナンバーについてのページです。日本アドバタイザーズ協会(JAA)は、広告活動の健全な発展への貢献を目的として、広告主のみを会員とする日本で唯一の ...

Source: 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会SCATのページ

SCATを用いた看護学と日本語教育学の国際誌英文論文です(これで国際誌掲載論文は 30 本 (医学 19, 看護学 3、作業療法学 1、理学療法学 1、 教育学 4、その他の社会科学 2) ...

Source: 名古屋大学AW110064_JAAA'21.10月

2020年初頭から見舞われたコロナ禍。私たちはそ. の後もafterコロナの道筋を描くことができずにいる。 首都圏では第5波と言われるデルタ株による感染 ...

Source: JAAA 一般社団法人 日本広告業協会EVENT(先端技術や未来を思考するイベント)|事業共創で ...

明日から使える先端技術の紹介から、未来を思考するトークセッションなどのイベントを開催中です。

Source: OPEN HUB for Smart World基 本 計 画 書

大手前学園の建学の精神である“STUDY FOR LIFE (生涯にわたる、人生のため. の学び)”に基づき、豊かな教養と専門的学術、旺盛な自己開発精神、優れた ...

Source: 大手前大学

ALL

ALL プログラミング言語

プログラミング言語

Related Discussions

このテーマ、めっちゃ面白い!私も大学でデータ可視化の授業を受けたことあるけど、テレビ向けのデザインって本当に重要だよね。情報をわかりやすく伝えるためには、見せ方が大事だなって実感した!